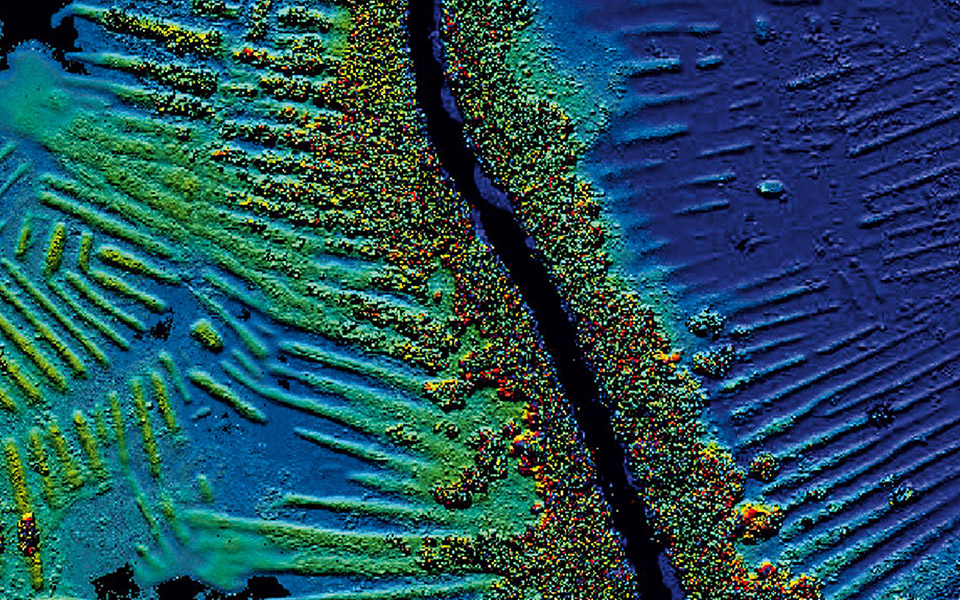

Vestigios de camellones en la ciénaga de Morrocoy, al noroccidente de Mabobo.

LA DEPRESIÓN MOMPOSINA

LOS CICLOS DEL AGUA

Los pescadores, vaqueros y campesinos que cultivan en los playones durante el verano aprovechan los vestigios de obras hidráulicas prehispánicas concebidas por los zenúes para levantar sus ranchos temporales.

Presentación

Los continuos movimientos de las placas tectónicas, que se manifiestan en relieves como cadenas montañosas, sabanas, altiplanos y valles, entre otros, han sido uno de los factores que más han influido en la formación de la corteza de nuestro planeta. Unas de las formaciones menos estudiadas son las depresiones o hundimientos de la capa superficial con respecto a los terrenos circundantes, las cuales tienen variados orígenes, tamaños y multitud de formas.

Para conmemorar los 30 años de su Comunidad Planeta Azul, el Banco de Occidente presenta este año, en su colección de ecolibros sobre la naturaleza colombiana, La depresión Momposina, los ciclos del agua, obra que muestra en detalle este impresionante accidente geográfico de más de 24 650 km², localizado en las llanuras del Caribe colombiano, donde confluyen las aguas de dos de los principales ríos del país: el Magdalena y el Cauca.

Este delta interior, uno de los abanicos fluviales inundables más grandes de Suramérica, configura un intrincado sistema de ríos, ciénagas, canales, diques, terrazas y playones, cuyo nivel de inundación depende de factores como el balance entre la intensidad de las lluvias aguas arriba, los caudales de los ríos, la cantidad de sedimentos que arrastran y depositan, la capacidad de retención de los acuíferos, el grado de infiltración de los suelos y la evacuación del agua, aspectos que influyen en la apariencia del paisaje, continuamente cambiante.

La depresión Momposina alberga diversos ambientes mágicos que cumplen funciones vitales para la región Caribe. En ella, las ciénagas se encargan de dosificar el flujo hídrico, gracias a su capacidad de mitigar las inundaciones almacenando el agua que se desborda de los ríos y descargándola gradualmente durante la sequía, para mantener la humedad necesaria para la vegetación. En estos extensos humedales también se filtran y depuran los contaminantes, y en ellos se depositan los sedimentos que vienen de las partes altas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, mejorando sustancialmente la calidad del agua.

Las plantas acuáticas que cubren extensas áreas de los espejos de agua desempeñan un papel importante en su purificación y en el reciclaje de nutrientes. Entre los cuerpos de agua y las tierras que los bordean se desarrollan pantanos, herbazales, pastizales y diferentes tipos de bosques y ecosistemas que se han adaptado perfectamente a los cambios extremos y que sirven como áreas de refugio para una variada fauna de especies que aprovechan la abundante oferta de alimento.

Antes de la conquista española estas vastas planicies inundables fueron habitadas por los zenúes, civilización que además de producir maravillosas piezas de orfebrería y alfarería se adaptó perfectamente a los ciclos de las inundaciones y las sequías, para lo cual construyó el sistema de manejo del agua más extenso y complejo que se conoce en Suramérica. Las modificaciones que hicieron a la topografía incluyeron plataformas de vivienda, montículos funerarios, reservorios de agua, y especialmente canales y camellones para controlar las inundaciones, retrasar el escurrimiento del agua, proteger las viviendas del desborde de los ríos, adecuar las tierras para cultivo, abrir vías de transporte fluvial y terrestre, y facilitar la pesca y caza de aves acuáticas.

En la actualidad, la depresión Momposina continúa prestando importantes servicios a las comunidades: proveen abundante alimento, son vías de comunicación, y por la belleza de sus paisajes son espacios ideales para el ecoturismo y el descanso, además de ser fuente de inspiración para cuentos, leyendas y coplas de la tradición popular.

El Banco de Occidente y su Comunidad Planeta Azul han pu- blicado de manera ininterrumpida durante 39 años esta colección de libros sobre la naturaleza colombiana, como un valioso aporte a su conocimiento y conservación, la cual está conformada por los siguientes títulos: La Sierra Nevada de Santa Marta (1984); El Pacífico colombiano (1985); Amazonia, naturaleza y cultura (1986); Frontera superior de Colombia (1987); Arrecifes del Caribe colombiano (1988); Manglares de Colombia (1989); Selva húmeda de Colombia (1990); Bosque de niebla de Colombia (1991); Malpelo, isla oceánica de Colombia (1992); Colombia, caminos del agua (1993); Sabanas naturales de Colombia (1994); Desiertos, zonas áridas y semiáridas de Colombia (1995); Archipiélagos del Caribe colombiano (1996); Volcanes de Colombia (1997); Lagos y lagunas de Colombia (1998); Sierras y serranías de Colombia (1999); Colombia, universo submarino (2000); Páramos de Colombia (2001); Golfos y bahías de Colombia (2002); Río Grande de La Magdalena, Colombia (2003); Altiplanos de Colombia (2004); La Orinoquia de Colombia (2005); Bosque seco tropical, Colombia (2006); Deltas y estuarios de Colombia (2007); La Amazonia de Colombia (2008); El Chocó biogeográfico de Colombia (2009); Saltos, cascadas y raudales de Colombia (2010); Colombia, paraíso de animales viajeros (2011); Ambientes extremos de Colombia (2012); Cañones de Colombia (2013); Región Caribe de Colombia (2014); Colombia, naturaleza en riesgo (2015); El Escudo Guayanés en Colombia, un mundo perdido (2016); Microecosistemas de Colombia, biodiversidad en detalle (2017); Región Andina de Colombia (2018); Praderas submarinas de Colombia (2019); Colombia territorio de biodiversidad (2020); Bosques entre la tierra y al mar, Colombia (2021) y Colombia, el reino de las aves (2022).

La depresión Momposina, los ciclos del agua, obra de 2023 dirigida por la antropóloga Sandra María Turbay Ceballos, con fotografías de Francisco Forero Bonell, Diego Miguel Garcés Guerrero y Angélica Montes Arango, entre otros, es un documento que nos permite acercarnos a una de las regiones más controvertidas de Colombia y entender cómo la tala de bosques en las cuencas de los ríos, la contaminación y las obras de infraestructura afectan todos sus ambientes.

Es imperioso tener en cuenta que durante miles de años los habitantes de la región han podido aprovechar los recursos que ofrece el ecosistema, y que a partir de estos han construido modos de vida ajustados al régimen hidrológico del Magdalena y sus afluentes, comprendiendo que debe haber armonía, cuidado y respeto entre las actividades humanas y los ciclos de la naturaleza.

Gerardo Silva Castro

Presidente

BANCO DE OCCIDENTE

Introducción

Son las 7 de la mañana del 17 de febrero de 2023. Nos encontramos con David Jiménez en el Aeropuerto Guaymaral de Bogotá, y como casi siempre tuvimos que esperar a que levantara la niebla para despegar. Hacia las 9:30 logramos salir en el ultraliviano hj-399 rumbo a Barrancabermeja para cargar combustible y de allí dirigirnos al Aeropuerto El Cebruno de Ayapel, en donde aterrizamos a las 4:30 p. m. Paralelamente los capitanes Francisco Forero y Alfredo Gracia salieron de Cartago, Valle del Cauca, en el AirCam hj-323, y René Otero junto con Rory Symington volaron desde Girardot en el Quicksilver hj-429, todos con el mismo destino. Esta era la segunda expedición aérea hacia la depresión Momposina para documentar sus paisajes, tanto en época de inundaciones como en temporada seca, en los que predominan extensas ciénagas e innumerables caños y ríos; buscábamos especialmente los camellones que los zenúez construyeron mucho antes de la llegada de los españoles con el propósito de adecuar los terrenos para la agricultura, la pesca y las viviendas, vestigios que solo es posible apreciar desde el aire.

La noche fue propicia para recordar viejas historias y programar los vuelos del día siguiente. Amanecimos con buen clima y salimos rumbo norte hacia San Marcos, y de allí hacia el nororiente hasta San Benito Abad, para luego dirigirnos a El Banco. Fueron vuelos maravillosos en los que hicimos varios giros de 360° sobre los sitios claves y nos acercamos a los pescadores que nos saludaban. Este tipo de ultralivianos son ideales para la fotografía puesto que pueden volar muy lento (90 km/h), despegar en 150 m, aterrizar en tan solo 100, tienen una visibilidad perfecta, y además pueden volar muy bajo.

Tiempo después hicimos casi los mismos recorridos, unas veces por tierra y otras por agua, para documentar los detalles de la vegetación y la fauna y así poder entregarles a los lectores un panorama completo de la depresión Momposina y demostrar que las inundaciones y sequías en esta zona del país, antes que ser una amenaza, forman parte de los ciclos del agua y contribuyen con procesos naturales que ayudan a renovar los ecosistemas. Debemos aprender de las antigua civilizaciones a convivir con ellos y a respetar estos procesos ecológicos que generan una increíble biodiversidad en la región.

El Editor

Gavilán caracolero macho (Rostrhamus sociabilis), habitante asiduo de los humedales que anida en arbustos o en el suelo y forma grandes bandadas en la temporada de inundaciones.